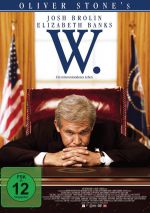

W. - Ein missverstandenes Leben

"Für wen hältst du dich? Für einen Kennedy? Du bist ein Bush! Dann benimm dich auch so!"

Inhalt

Oliver Stones Film erzählt wichtige Episoden aus dem Leben des umstrittenen 43. Präsidenten der USA, George W. Bush (Josh Brolin). Von seiner eskapadenreichen Studentenzeit, der Begegnung mit seiner späteren Frau Laura (Elizabeth Banks), ersten politischen Anfängen und der verhängnisvollen Entscheidung, den Irakkrieg zu beginnen. Dabei zieht sich stets die schwierige Beziehung zu seinem mächtigen Vater (James Cromwell) wie ein roter Faden durch Ws Biographie.

Kritik

Als sich Bushs Amtszeit ihrem Ende zuneigte, fand eine Umfrage unter 109 Historikern statt. Das Ergebnis fiel für ihn katastrophal aus: Eine überwältigende Mehrheit von 98,2 Prozent schätzte seine Präsidentschaft als Versagen ein. Eben die Geschichte jenes Mannes, in dem 61% der Befragten gar den schlimmsten amerikanischen Präsidenten aller Zeiten sahen, hat Regisseur Oliver Stone verfilmt. Doch wer angesichts der Tatsache, dass Stone einst für so provokante wie politische Filme (z.B. "JFK – Tatort Dallas") berühmt war, eine bissige Abrechnung oder ein kritisch differenziertes Porträt erwartet, wird enttäuscht sein. Denn Stone zeigt viel Sympathie und Mitgefühl. Nicht für die politischen Entscheidungen, aber für die Person, die hinter ihnen steht.

"W." bedient sich einer unchronologischen Erzählweise. Er beginnt mit den Planungen des Irakkriegs im Jahr 2002. Die Gegenwart wird immer wieder von Rückblenden, die alle in verschiedenen Jahren spielen, unterbrochen. Zwar wird gegen Ende des Films vom Zuschauer eine verstärkte Konzentration gefordert, insgesamt betrachtet jedoch verwirrt der Wechsel zwischen den verschiedenen Zeitebenen nicht weiter. Dies liegt sicherlich auch daran, dass die Gegenwart und die zahlreichen Rückblenden – selbst wenn sie untereinander in Verbindung stehen – zu episodenhaft daherkommen. Vieles wird angeschnitten, aber meist bleibt es oberflächlich. Tatsächlich bleibt gar die eine oder andere offene Frage zurück.

Laura trifft W erstmals auf einer privaten Barbecueparty. In der nächsten gemeinsamen Szene sind die beiden bereits ein Paar. Was aber die nette Bibliothekarin und Lehrerin an dem Cowboy, den sie beim ersten Treffen scherzhaft als "Teufel mit einem weißen Hut" bezeichnet, findet, bleibt ein Rätsel. Auch die Erkenntnis, dass der Alkoholiker W sein Leben ändern muss, kommt deutlich zu kurz. Seine Abkehr vom Alkohol und seine neue Zuwendung zum Glauben werden in gefühlten drei Filmminuten vollzogen. Eine halbe Stunde mehr Laufzeit, um auf bestimmte Lebensabschnitte und Ereignisse vertiefender eingehen zu können, wäre wünschenswert gewesen. Andererseits hätte diese womöglich dann zu einer Langatmigkeit geführt, die "W." trotz seiner Lauflänge von über zwei Stunden nie besitzt. Informativ ist der Film durchaus. Nur mangelt es ihm dabei an Tiefgang, trotz der sporadischen Verwendung echter Dokumentaraufnahmen.

"W." soll uns die private Seite des späteren 43. Präsidenten nahe bringen. Ihn als sympathischen, Baseball liebenden Taugenichts zu präsentieren, der um die Anerkennung des unterkühlten Vaters ringt, ist an sich natürlich nichts Verkehrtes. Problematisch wird es dagegen immer, wenn es um W, den Präsidenten, geht. Ein Spielball in den Händen manipulativer Berater ist dieser quälend naive, überforderte Mann, der voller Ernst Sätze sagt, wie: "Mein Traum ist, dass überall im Mittleren Osten der Frieden ausbricht und deshalb ist mir jede Regierungsform Recht. Solange es eine demokratische ist." Dass derartige Aussagen einen für das Präsidentenamt disqualifizieren, ist klar. Weiter geht der Film in seiner Kritik an W nicht. Wenn vor allem Vizepräsident Cheney (Richard Dreyfuss) als treibende Kraft hinter dem geplanten Irakkrieg dargestellt wird, bekommt man als Zuschauer unweigerlich das Gefühl, Zeuge unangemessener Verharmlosungen zu werden.

Wer mag, kann versuchen, "W." als Satire zu begreifen. Es gibt den einen oder anderen gelungenen Hinweise dafür, dass es tatsächlich so gemeint sein könnte (etwa, wenn ein Lied mit dem Titel "Robin Hood" als Hintergrundmusik dient). Nur, so freundlich-harmlos wie "W." im Ganzen ist, helfen auch alle Andeutungen nicht, um als Satire durchzugehen.

Getragen wird der Film von zwei Schauspielern, die mit ihren realen Vorbildern eigentlich so keine Ähnlichkeit besitzen. Aber auf eine solche kommt es angesichts der dargebrachten schauspielerischen Leistungen auch gar nicht weiter an. Zuerst muss hier auf jeden Fall W-Darsteller Josh Brolin gelobt werden, dessen sichtbare Spielfreude sehr beeindruckt. Ihm ebenbürtig ist der hier wichtigste Nebendarsteller: James Cromwell. Cromwell, der in "24 - Twenty Four" den Vater von Jack Bauer mimte, gibt sich zurückhaltend. Doch gerade in dieser Ruhe liegt seine darstellerische Kraft.

Den restlichen Nebendarstellern wird weniger Raum eingeräumt. Allerdings wissen Elizabeth Banks, Richard Dreyfuss, Toby Jones (als Karl Rove), Scott Glenn (als Donald Rumsfeld), Jeffrey Wright (als Colin Powell) und Ellen Burstyn (als Barbara Bush) diesen durch ein grundsolides Spiel auszufüllen. Die einzige negative Ausnahme bildet ausgerechnet Thandie Newton. In "L.A. Crash" überzeugte sie, in "W." enttäuscht sie als Condoleezza Rice.

Zum Schluss noch eine Anmerkung: "W." steht für den zweiten Vornamen von George Bush: Walker.

Fazit

Kurzweiliges, oberflächlich informatives Porträt eines kontroversen Politikers. Eine wirklich differenzierte Auseinandersetzung sieht jedoch anders aus. Schade, dass der Film einen solchen Mut nicht bewiesen hat, denn mit Josh Brolin und James Cromwell bietet er zwei hervorragende Darsteller.

Maren Langos - myFanbase

10.08.2009

Diskussion zu diesem Film

Weitere Informationen

Originaltitel: W.Veröffentlichungsdatum (USA): 17.10.2008

Länge: 129 Minuten

Regisseur: Oliver Stone

Drehbuchautor: Stanley Weiser

Genre: Drama

Darsteller/Charaktere

Josh Brolin

als George W. Bush

Elizabeth Banks

als Laura Bush

James Cromwell

als George H. W. Bush

Jeffrey Wright

als Colin Powell

Thandie Newton

als Condoleezza Rice

Scott Glenn

als Donald Rumsfeld

Richard Dreyfuss

als Dick Cheney

Bruce McGill

als George Tenet

Dennis Boutsikaris

als Paul Wolfowitz

Ellen Burstyn

als Barbara Bush

Ioan Gruffudd

als Tony Blair

Noah Wyle

als Don Evans

Aktuelle Kommentare

12.02.2026 02:03 von Catherine

Episode: #2.22 Spiel mit dem Feuer (Buffy)

Hallo L, es tut mir wirklich sehr Leid, dass dich die... mehr

03.02.2026 14:55 von Daniela

News: Catherine O'Hara mit 71 Jahren verstorben

Mich hat diese Nachricht auch sehr getroffen. Ich hatte... mehr